目次

「ケアマネージャーを目指してみようかな」と思っても、自分に受験資格があるのか、受験時に注意すべき点は意外とわかりにくいものです。

ケアマネージャーの試験には、医療・福祉系の国家資格や相談援助に従事した期間といった「受験資格」が定められており、誰でもすぐ受けられるわけではありません。

この記事では、ケアマネージャーの受験資格の要件などを制度に強い教育機関の視点からわかりやすく正確に解説します。

「自分にはケアマネの受験資格はある?」「あと何年で受験資格を満たせるのかな?」と気になっている方はぜひご覧ください。

ケアマネージャー受験を考えはじめた人へ、最初に知っておきたいこと

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険法の施行に伴って創設された専門職です。まずは要件と試験の目的をみていきましょう。

ケアマネージャーはどんな仕事?

要支援または要介護者からの相談に応じて、その人の心身の状況に応じた介護サービスを利用できるよう支援する仕事です。

主な業務は以下のとおりです。

- ・ケアプラン(介護サービスの実施に関する計画書)の作成代行

- ・関係機関との連絡調整

介護保険サービスの調整役を担うケアマネには、介護保険に関する専門的知識が求められます。また、相談者が主体性を発揮できるように、相手の話を傾聴する姿勢も必要でしょう。

総人口に占める高齢者が29.3%と高齢化が進む日本では、介護保険のマネジメントができるケアマネが多くの現場で必要とされています。

参考:内閣府ホームページ|令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)

受験するには条件アリ?ケアマネージャーの受験資格について

業務を通じて要介護者や要支援者一人ひとりと深く関わりをもちます。

試験では、介護保険サービスを利用する人の権利保護や法的な安全確保の観点から、「法定資格を所持しているか」「相談援助の経験はあるか」といったルールが受験資格に設けられているのです。

ケアマネージャーの受験資格がある人は?

ケアマネージャーの受験資格がある人は、以下のとおりです。

- 1.医療・介護・保健いずれかの資格があり、資格に基づく業務に通算5年以上かつ900日以上従事した人

- 2.介護保険法に定められた相談援助業務に一定期間従事した人

各要件を具体的にみていきましょう。

医療や介護の資格がある人

医療・介護・保健に関する資格は以下のとおりです。

- ・医師

- ・歯科医師

- ・薬剤師

- ・保健師

- ・助産師

- ・看護師

- ・准看護師

- ・理学療法士

- ・作業療法士

- ・視能訓練士

- ・義肢装具士

- ・歯科衛生士

- ・言語聴覚士

- ・あん摩マッサージ指圧師

- ・柔道整復師

- ・栄養士(管理栄養士含む)

- ・社会福祉士

- ・介護福祉士

- ・精神保健福祉士

参考①:e-GOV|介護保険法施行規則 第103条の2第1号

参考②:社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会|ケアマネ試験 受験資格について 【別表1】法定資格に基づく業務に従事する者(法定資格コード(兼)業務コード)

法定資格を保有しているだけでは受験資格を満たせません。法定資格に基づく業務に従事した経験が必要です。従事した期間は「5年以上」かつ従事した日数は「900日以上」が条件です。

従事期間と従事日数の詳しい内容は、後述する「実務5年・900日以上働いた人」で詳しく紹介します。

相談援助の仕事をしている人

相談援助の要件では、対象事業(施設の種類)と職種が定められています。

具体例は次のとおりです。

- ・特定施設入居者生活介護の生活相談員

- ・介護老人保健施設の支援相談員

- ・指定特定相談支援事業の相談支援専門員

- ・生活困窮者自立相談支援事業の主任相談支援員

参考①:一般社団法人 北海道介護支援専門員協会|第28回(令和7年度)北海道介護支援専門員実務研修受講試験 第2号(試験案内P5:別紙1 相談援助業務に従事する者の範囲)

参考②:e-GOV|介護保険法施行規則 第103条の2第2号イロ

試験を受ける際は、必ず都道府県自治体のwebサイト、試験を運営する団体の窓口などから対象事業(施設の種類)と職種を確認しましょう。

なお、相談援助の仕事にも「従事期間5年以上・従事日数900日以上」のルールが適用されます。

実務5年・900日以上働いた人

実務とは業務に従事していた期間(従事期間)です。ケアマネ試験では5年以上の従事期間が必要です。勤務形態は問われず、非常勤・パートの従事期間は常勤と等しく扱われます。

900日以上とは、業務に従事していた日数(従事日数)です。勤務時間が短くても1日として扱われます。

試験では、従事期間5年以上と従事日数900日以上の両方を満たす必要があり、どちらか一方を満たしても、ケアマネージャーの試験は受けられません。

参考:公益財団法人 東京都福祉保健財団人材養成部|令和7年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験 Ⅱ受験資格について

まだ受けられない人はどうすればいい?

ケアマネージャー受験資格がない方や今後受験したい方に向けて、受験資格を満たすステップ方法と注意点を紹介します。

初任者研修から最短で受験を目指す

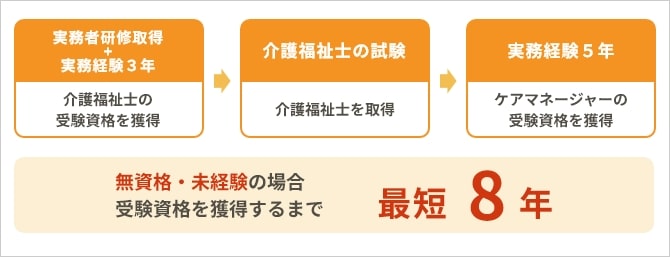

初任者研修を取得している方は、実務者研修を取得して最短でケアマネージャーを目指しましょう。最短8年で受験資格を得られます。

まず実務者研修を修了したあとに、実務経験3年以上かつ従事日数540日以上という受験要件を満たすと、介護福祉士の受験資格が手に入ります。

介護福祉士の試験に無事合格して、介護福祉士として直接対人援助業務に5年以上従事すると、ケアマネージャーの受験資格を得られるのです。

とはいえ、現場で働きながら資格を取得するのは大変な道のりですよね。

事前のスケジュールを立てて体調管理に気を配り、専門的な機関の支援を受けて、より実現できる可能性を高めましょう。

受験時期を早めることはできない

ケアマネージャーには、受験資格を早く満たすような方法や特例措置はありません。

試験日前日までに従事期間と日数を満たす場合は「見込み受験」が可能ですが、詳細は各都道府県の試験実施要項を必ず確認してください。、実務経験が免除されるシステムはありません。

試験が実施されるのは1年に1度のため、従事期間と従事日数を正確に確認して、受験資格のあるときに申し込みましょう。また、実務経験を証明する証明書(実務経験証明書)は、申込期限に間に合うように準備してくださいね。

制度変更と受験時の注意点

ケアマネージャーの受験資格は社会情勢の変化などを受けて、ルールは変更されることがあります。試験制度の変更点や注意点をみていきましょう。

2018年から変わった受験のルール

ケアマネージャーの専門性の向上を図るために、2018年度から試験のルールが変更されました。

“検討会においては、受験要件も含め、介護支援専門員実務研修受講試験の実施方法を見直すことにより介護支援専門員の専門性の向上を図るべきとされた。 そこで、検討会で提言された内容等を踏まえ、介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件及び法定資格保有者に対する試験の解答免除の取扱いを見直すこととした。”

引用:厚生労働省|厚生労働省老健局長通知(老発0528第2号)

具体的には、資格要件が変更されたことでホームヘルパー2級資格者や福祉事務所のケースワーカーなどが資格要件から除外されました。

また、法定資格をもつ人が問題の一部を免除される「解答免除」は、制度変更により廃止されました。

一方で、厚生労働省は「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」を定期的に開催しており、ケアマネの重要性や今後の課題などが検討されています。

検討会では、受講者の負担軽減を図るため、法定研修の見直しなどが議論されており、今後、受験要件や実務経験年数の見直しが行われるかもしれません。

参考:厚生労働省|「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」の中間整理について(報告)

働き方によって注意が必要なこと

資格要件を満たすには、「法定資格に基づく直接的な対人援助業務に従事していること」が必要です。たとえば、介護福祉士では、介護福祉士資格所持者が、主として介護などの業務に従事しなければいけません。

そのため、訪問介護員として生活援助(※)業務だけに従事すると、ケアマネージャーの実務経験として認められません。

※掃除・調理・洗濯などの日常生活の援助

参考:東京福祉局 東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト|Ⅵ Q&A・実務経験期間算定の具体例 Q11

実務経験を証明するには、実務経験証明書が必要です。実務経験証明書には、施設名(事業所名)・国家資格・職種名・業務内容などの記載欄があります。この書類の作成は勤務先に依頼しましょう。

なお、複数の勤務先で働いた実績があり、実務経験を合算したいときはそれぞれの勤め先に実務経験証明書を依頼しましょう。

都道府県によって少しずつ違うこと

ケアマネージャーの受験制度は、申し込みや受付期間などが都道府県によって異なるケースがあります。受験の際は、必ず自治体のWebサイトで詳細を確認しましょう。

「令和○年度 介護支援専門員実務研修受講試験について」といった専用ページを設けている自治体も多く、申込期間や必要書類など受験までに必要な情報を閲覧できます。

受験資格を満たしたら、どんな流れで進む?

受験資格を満たしたあとの流れを確認して、ケアマネージャーになるイメージをふくらませていきましょう。

試験の内容とスケジュールをおさらい

具体的な内容とスケジュールは以下のとおりです。

| 正式名称 | 介護支援専門員実務研修受講試験 |

| 出題形式 | 五肢複択式 |

| 試験時間 | 120分 |

| 問題数 | 60問 |

| 出題分野と問題数 | 介護支援分野 25問

保健医療福祉サービス分野 35問 |

ケアマネージャー試験のスケジュールの目安は以下のとおりです。

| 時期の目安 | 項目 |

| 5月中旬~6月中旬(1ヶ月程度) | 試験案内配布・受験申込期間 |

| 9月中旬~下旬 | 受験票の発送 |

| 10月中旬 | 試験日 |

| 11月中旬~下旬 | 合格発表 |

合格しやすい?難しい?気になる数字

介護福祉士や社会福祉士に比べて、合格が難しい試験とされています。その理由として、「五肢複択式」という出題形式の難しさが挙げられます。

五肢複択式とは、5つの解答の中から正解と思われる選択肢を2つまたは3つ選ぶ解答方式です。選んだ解答全てが正解でないと得点にならないため、難易度が高いです。

実際に、令和元年度から令和6年度までのケアマネ試験(第22回~第27回)では、受験者数5万人前後に対して合格率は10%~30%台と低い水準で推移しています。この合格率は、介護福祉士国家試験や社会福祉士国家試験よりも低い水準です。

参考:厚生労働省|第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について

ケアマネージャーの受験を考えている方は、事前に対策しましょう。

未来ケアカレッジでは、受験する人の生活スタイルに合わせた複数の学習方法を提供して、試験合格に向けた受験生をサポートしています。通学やWEBなどの自分に合った方法を活用して、出題傾向に対応した講座・模試を受けたい方は、ぜひ未来ケアカレッジの講座をご検討ください。

試験に受かったら何をする?

合格したあとは、「介護支援専門員実務研修」を受講するのが一般的なルートです。

介護支援専門員実務研修とは、知識や技能をもつケアマネの養成を目的とした研修です。「講義+実習」で実施され、ケアマネージャー試験合格者には87時間以上の研修時間が設定されます。研修期間の目安は6ヶ月以上です。

参考:厚生労働省|介護支援専門員実務研修ガイドライン 平成28年11月

参考:愛知県社会福祉協議会|令和7年度 介護支援専門員研修について

なお、試験合格後の手続きに不安を感じる方は、講座の窓口を活用するのも一つの手段です。未来ケアカレッジでは、登録に関する説明や手続きの案内を基本のサポート内容に含めています。

まとめ

ケアマネージャーは、要支援者または要介護者が適切な介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの作成や関係機関の調整をサポートする専門職です。

受験資格を満たしてから、ケアマネージャーになるまでの流れは以下のとおりです。

- 1.ケアマネージャーの受験資格を満たす

- 2.ケアマネージャー試験に合格する

- 3.介護支援専門員実務研修を受講・修了する

- 4.研修修了証明書の交付を受ける

- 5.都道府県に登録する

- 6.介護支援専門員証の交付を受ける

- 7.介護支援専門員として現場業務に従事する

上記のスケジュールを完走してケアマネージャーを取得するためにも、無理のないスケジュールと体調管理を心がけましょう。

資料請求・サポートのご案内

ケアマネージャーの受験資格を確認しても、「自分に受験資格があるのかわからない」「いつ受けられるのか不安」「受験に向けて早めに準備を進めたい」と不安のある方は、試験制度に詳しい教育機関の無料資料請求や相談窓口を活用してみましょう。

未来ケアカレッジは、受験資格の確認から受講後の手続きまで、資格取得を目指す方を手厚くサポートします。

ケアマネージャーの受験をお考えの方は、ぜひ未来ケアカレッジの資料請求フォームからお問い合わせください。

コラム一覧にもどる

コラム一覧にもどる